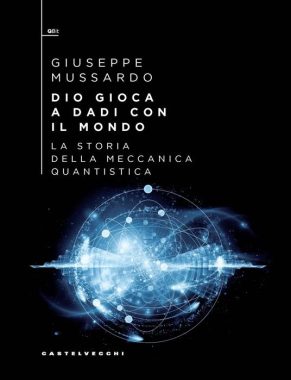

Tra le letture che hanno accompagnato l’estate di Prisma, una delle più sorprendenti è stata sicuramente Dio gioca a dadi con il mondo – La storia della meccanica quantistica di Giuseppe Mussardo (Lit edizioni, 2025): oltre 500 pagine che raccontano con straordinaria fluidità una delle più grandi avventure umane di tutti i tempi, la meccanica quantistica. Giuseppe Mussardo, professore ordinario di Fisica teorica alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste (SISSA) e accademico dell’Accademia dell’Arte del Disegno, vincitore nel 2013 del premio per la divulgazione scientifica della Società Italiana di Fisica e del premio Cosmos 2024, ha saputo coniugare rigore intellettuale – la mole e la qualità delle letture che hanno portato alla stesura dell’opera è impressionante – e capacità di coinvolgere il lettore. Abbiamo quindi avuto modo di parlarne con l’autore, che ringraziamo per la disponibilità.

Giuseppe Mussardo

Il 2025 è stato consacrato dall’Unesco anno mondiale della fisica quantistica e sue applicazioni e proprio in quest’anno esce il suo volume. Una scelta casuale?

Questo libro è il frutto di otto anni di lavoro appassionato: ricordo bene quando, nei primi mesi del 2017, ne ho abbozzato le prime pagine. Insegnando e facendo ricerca da molti anni nell’ambito della meccanica quantistica e della teoria dei campi quantistici alla SISSA di Trieste, partivo chiaramente con un bagaglio privilegiato di conoscenze tecniche, una familiarità quasi quotidiana con i concetti di quel mondo. Ma la sfida che mi attendeva era diversa: non si trattava di scrivere un manuale scientifico, bensì di raccontare la storia della meccanica quantistica.

Per riuscirci ho dovuto addentrarmi in una letteratura sterminata, a partire dagli articoli originali di Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Pauli, Dirac, Fermi e di tanti altri protagonisti di questa straordinaria avventura intellettuale. A ciò si aggiungono gli articoli sulle fondamentali ricerche sperimentali di quegli anni: la scoperta dell’elettrone, del nucleo atomico, le conferme empiriche alla teoria atomica di Bohr, la scoperta dell’effetto Zeeman anomalo e molte altre ancora. Gran parte di questi lavori sono scritti in tedesco – la lingua franca della fisica di quegli anni – e mi sono trovato anche a compiere il lungo lavoro di traduzione.

Un ruolo decisivo lo hanno poi giocato le fonti storiche e biografiche, indispensabili per restituire i protagonisti alla loro epoca. Perché la storia della meccanica quantistica non si svolge in un vuoto ideale: attraversa l’intero Novecento e si intreccia con la Storia maiuscola, segnata dalla Prima Guerra Mondiale, dall’ascesa dei totalitarismi, dal nazismo e dal dramma dell’antisemitismo. E ancora: gli epistolari – vere miniere d’oro – come quello tra Einstein e Born, o le innumerevoli lettere di Pauli a Heisenberg, Kramers, Bohr, Einstein, Kronig, Jung; e poi le comunicazioni ai congressi, le interviste apparse sui giornali, tracce vive di un dialogo incessante che ha alimentato la nuova fisica.

È stato dunque un lavoro a tutto tondo, impegnativo e appassionante, che ha richiesto otto anni pieni. Che si sia concluso proprio nel 2025, proclamato Anno Mondiale della Fisica Quantistica, non può che apparire come una felice coincidenza statistica, quasi un piccolo scherzo del destino in sintonia con l’ironia della meccanica quantistica stessa.

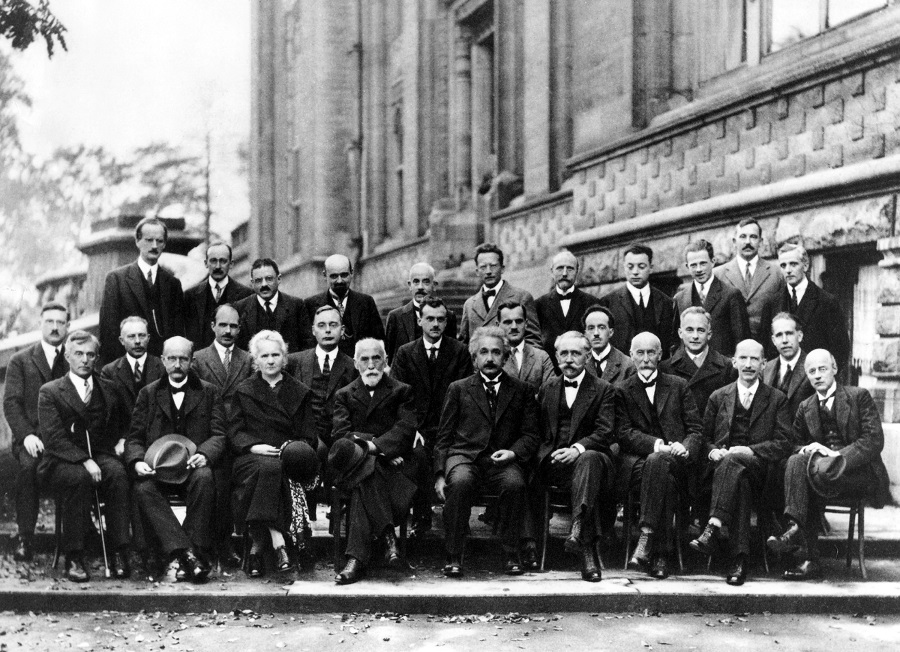

Foto di gruppo dei partecipanti al Congresso Solvay 1927. Spicca l’unica donna presente – Marie Curie – al fianco di Hendrik Lorentz e Albert Einstein

Ci presenta l’idea di fondo che guida il suo lavoro e ci può spiegare perché secondo lei è ancora importante scrivere dei testi divulgativi su questo tema, un tema ostico se addirittura un genio come Richard Feynman, pochi decenni fa, affermava che nessuno capisce la meccanica quantistica?

L’idea che anima questo libro è, in fondo, semplice e ambiziosa al tempo stesso: far conoscere al grande pubblico i protagonisti e le idee chiave di una delle avventure scientifiche più straordinarie e affascinanti di tutti i tempi. La meccanica quantistica non è soltanto una teoria: è stata un’impresa corale, un’opera collettiva che ha il respiro e l’intensità di un grande romanzo storico – qualcosa che ricorda Guerra e Pace con i suoi protagonisti vividi, le sue passioni, i suoi conflitti e le sue rivelazioni.

Tutto ciò che oggi sappiamo sui costituenti ultimi della materia e sulle loro interazioni fondamentali discende da questa teoria, nata nei primi tre decenni del Novecento in luoghi che sono ormai entrati nella geografia della scienza: tra le severe aule dell’Istituto di Fisica di Berlino, nelle stanze anonime di un ufficio brevetti a Berna, tra gli strumenti scintillanti dei laboratori di Manchester, nei silenziosi parchi di Copenaghen, lungo le strade acciottolate di Göttingen, sulle ripide scogliere di Helgoland battute dal vento del Mare del Nord, nelle corti appartate dei college di Cambridge, lungo i canali di Leiden o nelle notti elettriche della vivace Zurigo, vicino una fontana dei pesci rossi a Roma.

La meccanica quantistica nacque per spiegare enigmi apparentemente insolubili della materia atomica, ma oggi è divenuta la chiave di volta di discipline intere: dalla chimica alla biologia, dalla medicina all’ingegneria, fino alle tecnologie che sostengono la rivoluzione dell’informatica e della comunicazione quantistica. Alla sua base vi sono le leggi della probabilità, che generano conseguenze tanto sorprendenti quanto paradossali, capaci di mettere alla prova il nostro stesso modo di intendere la realtà.

Proprio perché ostica e spiazzante, ma anche feconda e rivoluzionaria, ritengo sia cruciale avvicinarsi a questo patrimonio di idee per comprendere meglio il nostro tempo e intuire la direzione verso cui stiamo andando. Gioca a dadi con il mondo nasce con questo intento: offrire al lettore una bussola per orientarsi dentro la storia e le implicazioni della teoria che più di ogni altra ha cambiato il nostro sguardo sull’universo.

Perché Einstein, che è stato uno dei protagonisti (forse il principale protagonista, perché c’era sempre il suo zampino dietro ogni passo davvero creativo nella direzione della nuova fisica dei quanti) era così perplesso e scontento di quello che ne era venuto fuori?

Il motivo è presto detto: il cuore probabilistico della teoria. Ed è qui che si cela l’ironia suprema. La meccanica quantistica, la teoria che avrebbe dovuto rappresentare l’approdo sicuro della conoscenza fisica, sancendo la certezza di aver finalmente decifrato le leggi della natura, proclama invece esattamente il contrario: non vi è certezza alcuna. Tutto, nei fenomeni fondamentali, è retto dalle leggi della probabilità. Mai, nella lunga storia del pensiero scientifico, si era visto qualcosa di simile, ed è facile comprendere il terremoto che ne seguì — un sisma che travolse non solo la fisica, ma anche la filosofia e l’epistemologia del Novecento.

A rendere la vicenda ancora più sconcertante è il fatto che la probabilità quantistica non assomiglia affatto a quella del gioco dei dadi. Nel caso del dado, l’incertezza nasce dalla nostra ignoranza delle condizioni iniziali del lancio: se fossimo in grado di conoscerle tutte con precisione assoluta, potremmo predire senza esitazione l’esito. In meccanica quantistica, invece, la probabilità non è il riflesso della nostra imperfezione conoscitiva: è una proprietà oggettiva, ineliminabile, che persiste anche se disponessimo della descrizione più completa immaginabile del sistema in esame.

La teoria ci mette brutalmente di fronte a un limite invalicabile: non è possibile misurare simultaneamente e con precisione arbitraria quantità come la posizione e la velocità di una particella. Ci costringe a riconoscere l’esistenza di correlazioni fisiche tanto sorprendenti da sembrare impossibili, in aperto conflitto non solo con il senso comune, ma con l’intero edificio scientifico costruito da Newton fino alle soglie del XX secolo. Ci dice che la realtà fisica è irriducibilmente ambigua, sospesa nel suo enigmatico dualismo di onda e particella, e che lo stesso atto dell’osservare non è un dettaglio marginale, bensì un elemento che modifica l’esito delle misure.

Una conclusione, quest’ultima, che tormentava un realista irriducibile come Albert Einstein. Celebre resta la sua provocazione a un giovane Abraham Pais: “Ma davvero tu credi che la Luna non sia lì quando nessuno la guarda?”.

Ecco dunque perché Einstein non poté mai accettare fino in fondo la formulazione probabilistica della meccanica quantistica: perché essa non solo scardinava le sue convinzioni più profonde, ma osava suggerire che l’universo stesso potesse giocare a dadi.

Alle premiazioni per i Premi Nobel del 1933, spiccano Paul Dirac, Werner Heisenberg ed Erwin Schroedinger

Quali sono le più importanti applicazioni pratiche, nel senso della nostra vita quotidiana, di questa teoria così lontana dal senso comune?

Immaginando di poter improvvisamente eliminare la meccanica quantistica, il nostro mondo moderno collasserebbe in un istante: niente computer, niente smartphone, niente laser, niente risonanze magnetiche o GPS. È una teoria che può sembrare lontana dal senso comune, ma in realtà è diventata l’ossatura invisibile della nostra vita quotidiana. Vuole un breve elenco? Nel campo dell’elettronica e dell’informatica, per esempio, i transistor — mattoni elementari di tutti i dispositivi elettronici — funzionano grazie alle leggi della meccanica quantistica che governano il comportamento degli elettroni nei semiconduttori. Nel campo dei laser e delle fibre ottiche, si pensi che senza i principi di emissione stimolata di Einstein e della teoria atomica di Bohr non esisterebbero lettori CD, comunicazioni via fibra, né i laser usati nella chirurgia e nell’industria. Per non parlare della medicina, un campo completamente rivoluzionato dall’avvento della meccanica quantistica: per esempio tecniche come la risonanza magnetica nucleare (RMN) e la PET si basano interamente sulla fisica quantistica dei nuclei e delle particelle. In ambito chimico e biologico, la struttura delle molecole, le reazioni chimiche, perfino la fotosintesi, hanno fondamenti quantistici; senza la teoria quantistica, non potremmo spiegare né progettare nuovi materiali o farmaci. Nel settore della pura tecnologia, dai LED che illuminano le nostre case agli schermi piatti, fino ai pannelli solari, tutto nasce dal controllo del comportamento quantistico della materia. E infine, nel campo emergente della comunicazione e del calcolo quantistico, l’uso diretto dei principi quantistici per criptografia, trasmissione sicura di dati e computer quantistici promette di rivoluzionare ancora una volta il nostro modo di vivere.

In breve: anche se la meccanica quantistica ci appare lontana dal senso comune, in realtà è la teoria più “intima” della nostra modernità, quella che permette al mondo che ci circonda di funzionare come lo conosciamo.

Cosa resta oggi da fare?

Direi che siamo soltanto all’inizio di una nuova avventura: la meccanica quantistica continua a essere la protagonista assoluta di una miriade di ricerche che si spingono verso le frontiere più estreme della conoscenza. L’elenco delle direzioni possibili è interminabile; mi limiterò a evocare qualche esempio, più che altro per stuzzicare la curiosità del lettore e invitarlo ad addentrarsi in questo territorio affascinante.

Un tema che accende l’immaginazione è la computazione quantistica. Il traguardo è chiaro: realizzare il primo vero computer quantistico, un congegno basato su atomi ultra-freddi, su ioni intrappolati o su giunzioni Josephson di superconduttori — non sappiamo ancora quale architettura hardware avrà la meglio — capace di processare informazioni attraverso algoritmi quantistici completamente nuovi. Se un giorno si riuscirà a costruire un dispositivo privo di errori e dotato di grande scalabilità, ci troveremo davanti a macchine in grado di compiere in pochi secondi calcoli che ai computer tradizionali richiederebbero tempi paragonabili all’età dell’universo, se non di più. E ora immaginiamo di accoppiare una simile potenza di calcolo con le architetture del machine learning e dell’intelligenza artificiale: gli scenari diventano vertiginosi. Dall’articolo visionario di Richard Feynman del 1982 a oggi i progressi sono stati enormi, soprattutto grazie allo sviluppo di nuovi algoritmi quantistici. Eppure, un dispositivo quantistico pienamente operativo rimane ancora un sogno da inseguire: una sfida tecnologica senza precedenti, una corsa entusiasmante verso la supremazia quantistica.

Sul fronte teorico, una delle sfide più ardue è conciliare la gravità con le altre tre forze fondamentali, l’elettromagnetica, la debole e la forte. La teoria delle stringhe, concepita come strumento di unificazione, si è trasformata in un’incredibile fucina di idee sulla struttura ultima della realtà, con ricadute profonde perfino nella matematica più pura. Si tratta di un continente ancora inesplorato, di cui abbiamo intravisto solo qualche frammento: restano da sondare gli angoli più remoti, per portare alla luce potenzialità imprevedibili.

Molti interrogativi restano aperti. Perché i quark non compaiono mai isolati, ma sempre e soltanto confinati dentro protoni, neutroni e pioni? Quali sono tutte le possibili transizioni di fase della materia, tema sterminato della teoria quantistica dei campi, oggi illuminato dai nuovi strumenti della simmetria conforme? E come interpretare l’enigmatico comportamento dei buchi neri, con la loro entropia che dipende dall’area e non dal volume, sfidando ogni intuizione termodinamica? Dietro a questi misteri si intravede la possibilità di una realtà radicalmente diversa da quella che la scienza precedente aveva saputo raccontare.

In definitiva, la meccanica quantistica ci ha consegnato le chiavi per penetrare nelle forme segrete dell’universo, dissolvendo i confini tra onda e particella, energia e materia, linguaggio e realtà, infinitamente grande e infinitamente piccolo, cosmo e atomo. Ha aperto le porte a un’infinita costellazione di fenomeni, sorprendenti per la loro sottile ricchezza e per il labirinto di connessioni che li lega, e ha cambiato per sempre il nostro modo di vedere il mondo. Senza ombra di dubbio, ci attende ancora un lungo viaggio.

PRISMA: pubblicazione mensile registrata presso il Tribunale di Milano (N. 235 del 19.09.2018).

Tutti i diritti di proprietà artistica e letteraria sono riservati.

L’editore è a disposizione di eventuali detentori di diritti che non sia stato possibile rintracciare.

Mateinitaly srl – p.iva 09164520968 – Corso Vercelli 27 – 20144 Milano (MI).