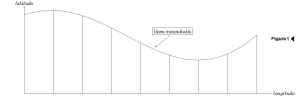

Che cos’hanno in comune la geometria analitica, il calcolo infinitesimale, la legge della caduta dei gravi e il temperamento equabile in musica? Sono conquiste del pensiero umano proposte e sviluppate nel corso del Seicento che erano state intuite tre secoli prima, in pieno Medioevo, da un geniale precorritore dei tempi: Nicola d’Oresme. Nato in Normandia intorno al 1320, d’Oresme studiò arti liberali e teologia a Parigi divenendo ben presto un filosofo di grande reputazione. La sua fama gli valse la stima del re di Francia Carlo V e numerosi incarichi presso la corte. Nel 1361 iniziò la carriera ecclesiastica che nel 1377 lo portò a diventare vescovo. Pensatore originale e innovativo, d’Oresme si distinse tra gli esponenti della corrente scolastica del XIV secolo per la critica all’aristotelismo e l’apertura a tutte le aree del sapere, in particolare quelle scientifiche. Nel Tractatus de configuratione qualitatum et motuum, ebbe l’idea di rappresentare graficamente una coppia di numeri mediante coordinate rettangolari. Per esempio, considerando un punto qualsiasi di una barra riscaldata in maniera non uniforme, associò la prima coordinata (da lui detta longitudo) alla distanza del punto da un’origine fissata e la seconda (latitudo) all’intensità del calore registrata nel punto stesso. Tracciando due assi graduati e perpendicolari tra loro, ogni punto reale della barra poteva essere rappresentato sul diagramma da un punto, le cui coordinate corrispondevano alle misure di longitudo e latitudo registrate per il punto stesso (figura 1). Il procedimento vi suona familiare? Certo, è lo stesso che trecento anni dopo fu utilizzato da altri due francesi, Fermat e Descartes. Se questi ultimi sono riconosciuti come i padri della geometria analitica è proprio perché seppero perfezionare quel metodo e diffonderlo nella comunità scientifica del tempo. Anche d’Oresme, comunque, sviluppò quella sua intuizione. Applicando il suo metodo grafico alla fisica del moto, ottenne alcuni risultati decisamente innovativi per la sua epoca.

Per esempio, si accorse che, rappresentando la velocità istantanea di un corpo in funzione del tempo, l’area sotto la curva è proporzionale allo spostamento del corpo durante l’intervallo di tempo considerato: un presagio delle conclusioni alle quali sarebbe giunto Isaac Newton con il suo calcolo infinitesimale applicato alla cinematica. Non solo: studiando il caso particolare di un corpo che si muove con velocità iniziale nulla e accelerazione costante (per esempio un oggetto che cade), d’Oresme dimostrò che la distanza percorsa è proporzionale al quadrato del tempo trascorso. Questa formula è famosa ma è attribuita a Galileo Galilei. Un’ingiustizia nei confronti del francese? No, perché Galileo ebbe il merito di verificare sperimentalmente questa legge. Ma anche in questo caso va riconosciuto a d’Oresme il ruolo di grande anticipatore. E la musica? Anche qui d’Oresme fu genialepioniere. Le scale musicali in auge ai suoi tempi (per esempio, quella pitagorica) suddividevano l’ottava in 12 intervalli disuguali. Il pensatore francese cercò una ripartizione uniforme tale da rendere costante l’ampiezza di ogni intervallo. La trovò assegnando a![]() : in questo modo il rapporto tra le altezze delle due note finale e iniziale dell’ottava diventava

: in questo modo il rapporto tra le altezze delle due note finale e iniziale dell’ottava diventava![]() , esattamente ciò che ci si aspetta secondo la definizione di ottava musicale. D’Oresme fu così il primo matematico a utilizzare potenze con esponenti non interi, oltre che un precursore del moderno temperamento equabile. Restando in ambito matematico, d’Oresme ebbe anche altre intuizioni che si sarebbero sviluppate secoli dopo, come la teoria della probabilità e lo studio degli insiemi infiniti. Insomma, fu un intellettuale medievale che seppe intravedere il futuro.

, esattamente ciò che ci si aspetta secondo la definizione di ottava musicale. D’Oresme fu così il primo matematico a utilizzare potenze con esponenti non interi, oltre che un precursore del moderno temperamento equabile. Restando in ambito matematico, d’Oresme ebbe anche altre intuizioni che si sarebbero sviluppate secoli dopo, come la teoria della probabilità e lo studio degli insiemi infiniti. Insomma, fu un intellettuale medievale che seppe intravedere il futuro.

PRISMA: pubblicazione mensile registrata presso il Tribunale di Milano (N. 235 del 19.09.2018).

Tutti i diritti di proprietà artistica e letteraria sono riservati.

L’editore è a disposizione di eventuali detentori di diritti che non sia stato possibile rintracciare.

Mateinitaly srl – p.iva 09164520968 – Corso Vercelli 27 – 20144 Milano (MI).