L’Universo è infinito o semplicemente immenso? Le osservazioni dello spazio profondo, anche con i più potenti telescopi, non mostrano limiti nella distribuzione delle galassie (vedi figura 1) e sembrano confermare le parole di Lucrezio: “Per noi in ogni direzione intorno da ogni lato, sopra e sotto, per l’intero Universo non esiste confine”. È davvero infinito l’Universo oppure si tratta solo di un’illusione della nostra fantasia che tende a immaginare spazi senza limiti dietro ogni orizzonte, come sosteneva Giacomo Leopardi nello Zibaldone?

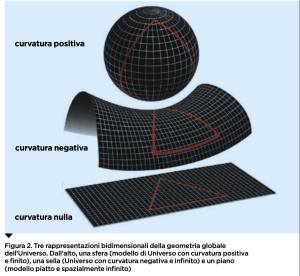

Un fisico è sempre sospettoso quando incontra un infinito. Al contrario dei matematici, a loro agio con l’uso dell’infinito, i fisici lo guardano con diffidenza quando emerge dai loro calcoli. Da una parte, il concetto di infinito è necessario per vari scopi matematici, per esempio come una sorta di segnaposto per quantità molto grandi. Un uso accettato dell’infinito è proprio quello di sostituto di una grandezza “molto grande”. Un esempio è il calcolo del campo magnetico di un filo percorso da corrente: è molto più semplice considerare il filo di lunghezza infinita, benché non esistano fili infiniti nei laboratori terrestri. Oppure è utile considerare come infinito il numero di particelle che costituiscono un gas racchiuso in una scatola. In questo senso, è certamente vero che “l’infinito risulta indispensabile per comprendere il finito stesso” (Luminet & Lachièze-Rey, Finito o infinito? Limiti ed enigmi dell’Universo). Dall’altra parte, quando un modello teorico porta a concludere che una certa grandezza misurabile è infinita, il fisico si allarma e dubita della sua teoria. Lo considera l’indizio di un suo limite o almeno di un’estrapolazione indebita oltre il confine del suo dominio di validità. In generale, una teoria fisica non può tollerare una divergenza nelle sue previsioni perché nessuna misura può mai risultare infinita. L’infinito non è semplicemente un numero molto grande: è un’entità per definizione irraggiungibile, in qualunque esperimento. In cosmologia, invece, l’infinito sembra avere un ruolo naturale. Non solo è suggerito dalle osservazioni astronomiche ma emerge anche come parte dei modelli che descrivono la struttura e l’evoluzione dell’Universo. La cosmologia è l’unica delle scienze fisiche in cui la nozione di infinito gioca un ruolo essenziale e non appare come il sintomo di un’incoerenza della teoria. I modelli cosmologici sono ottenuti applicando la relatività generale di Einstein a una distribuzione di materia omogenea e isotropa, in accordo con il principio copernicano secondo cui non esistono luoghi speciali nell’Universo. Si ottengono tre classi di soluzioni, che differiscono per la geometria e le dimensioni spaziali e temporali del cosmo. In un caso, l’Universo può essere finito e chiuso su se stesso. La nostra mente non può figurarsi una geometria tridimensionale curva, ma possiamo fare ricorso a un’analogia bidimensionale: una superficie sferica rappresenta uno spazio curvo e chiuso su se stesso, finito (perché la sua superficie è finita), e tuttavia illimitato. Infatti, possiamo percorrere una sfera senza mai trovare un bordo. Le altre possibilità sono quella di uno spazio euclideo senza curvatura (come un piano) e di uno spazio a curvatura negativa come quello di una sella: in entrambi i casi possiamo avere uno spazio infinito, che si estende senza limiti. Nei tre casi parliamo rispettivamente di Universo chiuso, piatto e aperto. Queste tre possibilità forniscono un quadro concettuale utile per comprendere la struttura globale dell’Universo. Anche la dimensione temporale potrebbe essere teoricamente infinita nel futuro. Ossia, possiamo avere modelli di Universo che hanno avuto un’origine nel passato ma che continueranno a espandersi indefinitamente nel futuro.

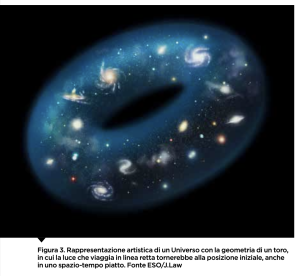

Quale di questi modelli descrive meglio l’Universo in cui viviamo? Una moltitudine di osservazioni astronomiche indicano che su grande scala il nostro Universo ha la geometria euclidea di un piano. Inoltre, le distanze tra le galassie aumentano in maniera accelerata (grazie alla forza repulsiva della cosiddetta costante cosmologica o energia oscura). L’Universo non è quindi infinito nel passato: deve essere esistita nel passato una fase nella vita dell’Universo in cui la densità di materia e la temperatura erano estremamente elevate, il cosiddetto Big Bang avvenuto circa 13,8 miliardi di anni fa. Tuttavia, potrebbe continuare a espandersi per un tempo infinito nel futuro. La teoria sembra quindi indicare un Universo spazialmente infinito in espansione per un tempo infinito. Non potremo mai verificare in modo diretto questa affermazione perché non potremo mai osservare galassie a distanza infinita. Poiché l’Universo esiste da un tempo finito, la porzione che possiamo effettivamente osservarne dalla nostra posizione è limitata, chiusa dentro un orizzonte il cui raggio è pari alla distanza che la luce ha percorso dal Big Bang a oggi. Questa regione è l’Universo osservabile, la regione di spazio che potremmo teoricamente esplorare anche con i più potenti telescopi. Il suo raggio è stimato in circa 46 miliardi di anni luce (un valore maggiore di 13,8 miliardi di anni luce, a causa dell’espansione dell’Universo). L’Universo osservabile è molto più ampio delle capacità dei nostri strumenti e probabilmente non coincide con l’intero Universo. Non abbiamo alcun motivo di pensare che il limite dell’Universo osservabile sia il limite dell’Universo reale. Tutto quello che sappiamo è che la nostra porzione di Universo ha una geometria euclidea, in cui rette parallele non si incontrano mai. Tuttavia, questo fatto non è sufficiente a dimostrare che lo spazio sia infinito. Ad esempio, potremmo vivere in uno spazio che su scale molto grandi ha la geometria simile a quella di un cilindro, piuttosto che di un piano. Considerate infatti un foglio di carta bidimensionale, molto grande, e immaginate di piegarlo per farne un cilindro e di unirne le estremità ottenendo una forma di ciambella (o un toro, come dicono i matematici). Così facendo, la geometria locale in questo modello di Universo è ancora quella euclidea (sulla superficie di un toro, due rette parallele non si incrociano mai) ma avremmo uno spazio con un’estensione finita e illimitato, senza bordi. Esiste però una possibilità teorica di distinguere fra queste due diverse geometrie e quindi verificare se viviamo in uno spazio finito. In un Universo a forma di toro, un raggio di luce inviato da una sorgente luminosa potrebbe ritornare verso di noi dalla direzione opposta, come se circumnavigasse lo spazio (vedi figura 3).

Questo può accadere solo se l’Universo è finito. In un Universo infinito i raggi proseguirebbero per sempre lontano da noi. Ora, immaginate di trovarvi nel punto in cui i raggi luminosi si intersecano. Se vi girate da un lato, vedrete l’oggetto che ha emanato il raggio; se vi girate dall’altra parte, vedrete lo stesso oggetto da un’angolazione diversa. Se l’oggetto fosse una galassia, potremmo osservare la stessa galassia due volte, in due direzioni opposte nel cielo. Gli astronomi hanno già cercato questo fenomeno, finora senza esito. Anche le osservazioni della radiazione cosmica di fondo, il tenue bagliore lasciato dal Big Bang, potrebbero fornire indizi sulla forma del cosmo. Infatti, in un Universo con la geometria di un toro, la luce della radiazione cosmica di fondo può giungere a noi lungo percorsi di lunghezza differente. In un piano invece tutte le direzioni sono equivalenti. Questo comporta che, osservando attentamente la radiazione cosmica, potremmo trovare configurazioni peculiari che dipendono dalla propagazione della luce e quindi dalla geometria particolare dello spazio. Un’osservazione del genere fornirebbe la prova non solo della forma del cosmo, ma anche delle sue dimensioni. Anche in questo caso, le osservazioni non ci hanno permesso ancora di distinguere fra queste due ipotesi alternative. L’assenza dell’osservazione di questo fenomeno ci permette solo di dire che l’Universo è più ampio di quello osservabile, ma non riusciamo a determinarne le dimensioni. La cosmologia relativistica ha una particolare collocazione epistemologica tra le altre scienze naturali: è il solo dominio della scienza dove l’infinito “attuale” (infinità dello spazio ed eternità del tempo) non è stato eliminato, ma forse non sapremo mai se viviamo in un Universo infinito o finito. L’idea di un Universo infinito nello spazio e nel tempo presenta alcuni notevoli paradossi: ad esempio, implicherebbe che ogni possibilità, per quanto improbabile, sia realizzata, comprese infinite versioni di noi stessi, magari in luoghi inaccessibili dello spaziotempo. Forse questo indica un’incoerenza nella nostra visione del cosmo o forse è vero, come sottolineava il matematico David Hilbert, che “l’infinito non si trova da nessuna parte nella realtà, indipendentemente dalle esperienze, dalle osservazioni e dalle conoscenze a cui ci si appella”.

PRISMA: pubblicazione mensile registrata presso il Tribunale di Milano (N. 235 del 19.09.2018).

Tutti i diritti di proprietà artistica e letteraria sono riservati.

L’editore è a disposizione di eventuali detentori di diritti che non sia stato possibile rintracciare.

Mateinitaly srl – p.iva 09164520968 – Corso Vercelli 27 – 20144 Milano (MI).