“La Marghe è anche questo, una che non si ferma mai. Non si ferma davanti alle risposte non date, ai dogmi, alle regole, ai preconcetti e ai pregiudizi. Non si ferma davanti agli ostacoli, alle circostanze, alle convenzioni.”

(da “Nove vite come i gatti” di Margherita Hack e Federico Taddia)

Con queste parole proviamo ad addentrarci nel mondo della famosa astrofisica italiana Margherita Hack, scomparsa il 29 giugno 2013, quando, come diceva lei, le sue molecole sono state “pronte a ritornare in circolo girovagando per l’atmosfera” sopravvivendole.

Studiando le biografie di questa scienziata si scopre di lei un’orgogliosa “diversità” e senso di non appartenenza, la capacità di far valere le proprie idee, la fortuna di avere avuto dei genitori che le hanno permesso di essere libera, l’amore per la conoscenza e le stelle e, non da ultima, la fortuna di aver avuto al suo fianco un uomo che l’ha sempre appoggiata e seguita affinché potesse esprimersi al massimo.

Margherita nasce il 12 giugno 1922 a Firenze e trascorre i suoi primi anni in un quartiere a nord della città, all’angolo di via delle Cento Stelle. Sebbene abbia sempre professato la sua avversione verso il destino e tutto ciò che ne deriva (ad esempio l’astrologia), questa coincidenza le piacque sempre. I suoi genitori per idee e credenze erano due rarità e ebbero la fortuna di trovarsi.

La madre era cresciuta in una famiglia cattolica e si era diplomata all’Accademia delle belle arti. Da giovane aveva fatto la “chaperon” (accompagnava ragazze ricche nei loro viaggi) e questo le aveva permesso di visitare luoghi lontani e conoscere donne più emancipate. L’esperienza che aveva avuto in un collegio in Svizzera, in cui doveva gestire le ragazze presenti, l’aveva convinta a ripudiare il cattolicesimo in quanto utilizzato per inculcare alle ragazze la paura di peccare e del proprio corpo.

Il padre, di origini svizzere, era protestante e viveva a Firenze dove faceva il contabile per la società che produceva energia per tutta la Toscana. Si incrociarono nella pensione per stranieri che gestivano i nonni materni e subito capirono di avere idee simili e molto liberali per l’epoca. In particolare, si avvicinarono alla teosofia, una dottrina che non prevedeva né sacerdoti né funzioni, ma si basava sul principio della fratellanza, cosa che sembrava rispondere al loro stile di vita e alle loro domande. Trattare con rispetto il prossimo, indipendentemente dal sesso, dalla religione, dal colore della pelle o dalla condizione sociale era l’atteggiamento alla base della dottrina e andava applicato ad ogni forma di vita, animali inclusi. Era, pertanto, previsto un regime alimentare strettamente vegetariano che diventa una parte fondamentale nella vita di Margherita, rendendola però un po’ “diversa” agli occhi della maggioranza. Come lei stessa racconta, quando era al liceo si sentiva distante da tutte le compagne per via del cognome, decisamente non toscano, e per via del credo dei suoi genitori che la esonerava dall’ora di religione e dal mangiare carne. Pensando che trovare un compromesso sulla religione avrebbe attenuato la sua “stranezza”, decide di rivolgersi ad un prete del suo quartiere e, anche senza esserne convinta, fa la prima comunione, ma alla fine si rende conto che ribadire la sua diversità era un bisogno e che far finta di nulla le avrebbe reso la vita un incubo.

Una giovanissima Margherita Hack

Negli anni Trenta, quando diventa obbligatorio per i lavoratori pubblici iscriversi al partito fascista, il padre di Margherita si licenzia perché i suoi valori gli impedivano di aderire ad un regime, così i soldi iniziano a scarseggiare e la famiglia Hack deve trasferirsi nella periferia a sud di Firenze. Ma Margherita vede un lato positivo in questa situazione, infatti il padre può occuparsi di lei a tempo pieno facendola giocare al parco e insegnandole ad amare la natura e l’astronomia grazie alle spiegazioni su stelle e pianeti. Per riuscire a guadagnare qualcosa, il papà di Margherita diventa segretario della contessa Gamberini, presidentessa della Società teosofica italiana, ma è la madre con il suo lavoro agli Uffizi, dove copiava i quadri più famosi per poi rivenderli ai forestieri, che consente alla famiglia di arrivare a fine mese.

Da bambina Margherita non amava particolarmente lo studio, preferiva arrampicarsi sugli alberi, correre all’aperto, fare sport e giocare il più possibile. In particolare, il padre la portava al “Bobolino”, ma poiché le altre bambine la trovavano un po’ bizzarra, spesso stava solo con lui, finché un giorno, quando aveva dieci anni, quattro ragazzini, di cui il più grande si chiamava Aldo, le chiesero se potessero giocare insieme a lei a palla. Quello fu il primo incontro con la persona con cui avrebbe condiviso la sua vita, anche se ancora non poteva immaginarlo, visto che l’anno successivo Aldo si trasferì con la famiglia a L’Aquila.

Al liceo classico conosce il professor Mancinelli che, nonostante il carattere scostante, le trasmette l’amore per la matematica e la fisica. Il problema maggiore del professore non era però il carattere, bensì il fatto di essere un convinto fascista ed è proprio negli anni del liceo che Margherita conosce la natura disumana di quel regime che inizialmente aveva sottovalutato. Infatti, sebbene i suoi genitori ne avessero da subito preso le distanze subendone anche le conseguenze lavorative, a Margherita piacevano alcune misure progressiste che erano state introdotte come ad esempio il sabato libero, i treni popolari, la scuola dell’obbligo e soprattutto l’importanza di fare sport anche per le donne. È solo nel 1938, con l’introduzione delle leggi razziali, che conosce la terribile verità: da un giorno all’altro non vede più a scuola la sua professoressa di scienze perché ebrea e in seguito scopre che si era avvelenata per non essere deportata. Nel 1940, durante l’ultimo anno di liceo, prova a far comprendere alle compagne che le leggi razziali erano un atto vigliacco, ma viene mandata in presidenza dal professore di matematica che voleva farla espellere da tutte le scuole del Regno. Fortunatamente, grazie all’intervento di altri professori, riesce ad ottenere un mese di sospensione e un sette in condotta che implicava l’essere rimandata in tutte le materie prima di sostenere la maturità. Il 10 giugno 1940 l’Italia entra in guerra e, nella sventura, Margherita evita gli esami e viene promossa grazie alla media del sette che aveva come presentazione di scrutinio. Arriva poi il momento della scelta del corso di laurea e i suoi genitori, come sempre avevano fatto, continuano ad appoggiare e rispettare le sue decisioni. L’esempio di Margherita di libertà e convinzione nelle proprie decisioni e l’atteggiamento dei suoi genitori ci fanno riflettere sul fatto che ancora oggi molti ragazzi si sentano “forzati” nella scelta degli studi da imposizioni familiari o societarie.

La decisione, in realtà, non fu semplice, le uniche persone che conosceva laureate erano passate per Lettere e così la sua scelta finisce su quella facoltà. Dopo la prima lezione capisce di avere fatto un errore e corre in segreteria per cambiare università: stavolta le è tutto chiaro e la preferenza va alla facoltà di Fisica.

Margherita parte piano anche all’università, ma ad un certo punto le cose cambiano e inizia a prendere il volo: fisica teorica, fisica superiore e astronomia la appassionano, e presto arriva il momento di scegliere la tesi (lei avrebbe voluto farla in campo sperimentale, ma il direttore dell’istituto gliene assegna una in elettrostatica). Si trattava di analizzare testi dell’Ottocento ma, dopo una settimana di studi che non le interessavano, si fa coraggio e decide di andare a far presente le sue necessità al direttore il quale, sebbene offeso, la lascia libera di fare come crede.

Non era mai stata una attenta osservatrice del firmamento ma, pur di evitare una tesi che non le si addice, decide di dare una possibilità ad una scienza che fino ad allora non aveva mai avuto una particolare importanza per lei: l’astronomia. Così diventa la prima tesista del giovane Mario Girolamo Fracastoro, assistente presso l’osservatorio di Arcetri e lontano discendente di quel Fracastoro, amico e collega di Copernico, a cui è dedicato un cratere lunare. La tesi riguardava lo studio di una classe particolare di stelle, le Cefeidi, caratterizzate dall’avere variazioni luminose, quindi uno spettro molto regolare, e per questo utilizzate per calcolare le distanze delle galassie. All’epoca erano state studiate solo 5 o 6 stelle di quel tipo e Margherita doveva studiarne una nuova, monitorandone il comportamento giorno per giorno, per ricavarne delle considerazioni più generali. È proprio grazie a questo lavoro che capisce che ciò che la elettrizza veramente è vedere che da un elenco di numeri apparentemente casuali, nati dalla descrizione di un fenomeno naturale, in realtà può nascere una teoria. Nel gennaio del 1945, davanti agli occhi orgogliosi dei suoi genitori, prende la laurea in fisica (ma ancora non sa che avrebbe dedicato il resto della sua vita alle stelle).

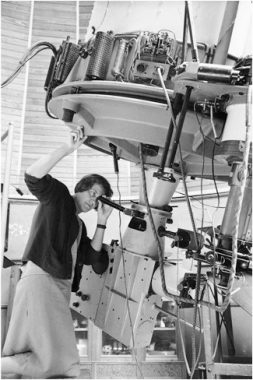

Margherita Hack raffigurata mentre usa uno degli strumenti che le saranno più cari per tutta la vita, un telescopio

Stelle… ma non solo, infatti durante gli anni dell’università la sua vita è scombussolata anche da Aldo, quel bambino conosciuto tanti anni prima al “Bobolino” e che era tornato a Firenze con la famiglia l’anno prima che Margherita iniziasse l’università. I primi anni di università lo incrociava sul tram e alcune volte faceva finta di non vederlo perché non sapeva di cosa parlare, non erano più i bambini di un tempo con l’affiatamento e gli interessi di prima. Sembravano essere così diversi: lui, un romantico letterato credente in Dio tormentato da dubbi e domande, lei un’atea, senza paure o dubbi. Ma forse proprio grazie a queste differenze Margherita impara a conoscersi meglio e a poco iniziano a volersi bene e a costruire la relazione di una vita che avrebbe permesso a Margherita di realizzare sé stessa attraverso di lui. Come dirà lei stessa, ebbe la sensazione di aver trovato in Aldo un carattere opposto ma allo stesso tempo complementare.

Così nel febbraio del 1944, non ancora laureata lei e laureando lui, si sposano senza avere un soldo e vanno a vivere insieme ai genitori di lei.

Dopo la laurea Margherita resta a far ricerca presso l’osservatorio di Arcetri dove ha modo di conoscere meglio il professor Abetti, direttore dell’osservatorio, da cui impara alcune fondamentali lezioni di vita oltre che di astronomia. Mai arrogante, anzi attento ai giovani ricercatori che aiutava e voleva che facessero esperienze all’estero per imparare e collaborare anche a livello internazionale. Inizialmente non erano disponibili posti fissi all’osservatorio, così nel 1947, dopo due anni di ricerca precaria e vista la necessità di soldi, Margherita accetta un lavoro a Milano in un nuovo reparto di ottica che la Ducati di Bologna aveva inaugurato nel capoluogo lombardo. Fortunatamente dopo poco ad Arcetri si libera un posto e viene richiamata in università, dove vince il concorso per assistente. Da questo momento la sua carriera sarà sempre un crescendo. Grazie ad Abetti va a Parigi presso l’Institut d’astrophysique dove, a fianco della ricerca autorizzata con il professor Chalonge, porta avanti una sua ricerca personale sulla catalogazione delle stelle in base a luminosità e temperatura. Fortunatamente Chalonge non è invidioso di tale lavoro, anzi ne apprezza il valore rivoluzionario e condivide con Margherita l’idea che un giovane ricercatore non sia solo una rotellina di un ingranaggio a cui affidare un lavoro ripetitivo.

Nel 1954, dopo il pensionamento di Abetti, parte alla volta dell’osservatorio di Merate per due motivi principali: il primo è che gli astronomi avevano diritto ad un alloggio, cosa che a Firenze lei e Aldo ancora non avevano, e il secondo è che a Merate c’era un telescopio con un’apertura di un metro e uno spettrografo per la spettrografia stellare. Purtroppo l’ambiente di ricerca di Merate è l’esatto opposto di quello di Arcetri, invidia e differenze di genere sono all’ordine del giorno, inoltre il Direttore non vuole che Margherita continui i suoi viaggi e le sue collaborazioni con l’estero. Per fortuna il suo carattere ribelle e indipendente la aiutano: per prima cosa impone che sulle circolari a fianco al suo nome venga tolto il titolo di dottoressa e messo quello di professoressa, visto che lei era l’unica lì ad avere quella qualifica (ma per qualche subdola ragione a lei era associato il titolo di dottoressa mentre i suoi colleghi diventavano magicamente professori). In secondo luogo, ottiene di andare per sei mesi a Utrecht dove ha la possibilità di imparare moltissimo in campo teorico, divenendo un’astronoma a 360 gradi. L’unico ricordo negativo di quei magici sei mesi fu il telegramma del padre che annunciava il malore della madre il 17 novembre del 1960. Margherita lascia Aldo in Olanda e si precipita a Firenze, ma dopo un viaggio estenuante e senza cibo arriva a casa quando sua mamma è già in coma e dopo quattro giorni muore. Poco dopo si chiude la sua esperienza a Utrecht ma ormai è diventata una professoressa affermata e i suoi viaggi all’estero sono sempre più frequenti, soprattutto a Berkley negli USA dove diventa visiting professor. Proprio negli USA si occupa di spettroscopia stellare per i casi limite, ovvero per quelle stelle il cui spettro si dimostrava molto diverso dalle stelle “normali”. In particolare studia la stella Epsilon Aurigae, nella costellazione Auriga, caratterizzata dal fatto che ogni 27 anni subiva un’eclisse che ne dimezzava l’intensità luminosa. Teorizza che vicino a Epsilon ci sia una stella molto più calda ma non visibile con gli strumenti dell’epoca. La sua teoria viene verificata sperimentalmente nel 1978 quando la tecnologia satellitare ha permesso di fare osservazioni direttamente dallo spazio e quindi di osservare anche l’ultravioletto che dalla Terra è impossibile percepire in quanto viene assorbito dall’atmosfera. Nel 1964 vince contemporaneamente la cattedra all’università di Trieste e la direzione dell’osservatorio cittadino che prima del suo arrivo era piccolo e poco funzionante. Mettendo in pratica gli insegnamenti di grandi persone come Abietti e Chalonge, riesce a rivoluzionare totalmente l’osservatorio, passando in pochi anni da due ricercatori, un tecnico, un bibliotecario e strumentazione antiquata a molti ricercatori e studenti che arrivano da tutto il mondo per studiare a Trieste.

Il laboratorio “Margherita Hack” di Trieste (foto di Silvia Gambarini)

Perso anche il padre, rimane alla direzione dell’osservatorio e ad insegnare a Trieste fino al pensionamento, nel 1997. Da quel momento gira il mondo e scrive numerosi libri, fermamente convinta nel potere della divulgazione scientifica. Trascorre quindi gli ultimi anni della sua vita affrontando giornate molto piene tra interviste, conferenze, libri. La Margherita divulgatrice, che aveva sempre convissuto con quella ricercatrice, prende sempre più piede mettendo in ombra la parte più seriosa. Come esseri umani siamo in continua evoluzione e mutamento: la vita, le scelte, gli incontri ci portano spesso a guardarci dentro e a cambiare facendo emergere le varie parti di noi che ci compongono.

Ma com’era Margherita Hack?

Sicuramente una persona che diceva quello che pensava senza omologarsi, portando avanti alcuni valori che i suoi genitori le avevano trasmesso anche se potevano sembrare “scomodi”. Nello sport ha trovato una valvola di sfogo, soprattutto da ragazza, quando ancora l’amore per la scienza non era così radicato e le ha insegnato la disciplina e a credere sempre in sé stessa.

In molti le hanno chiesto se avesse rimpianti ma, proprio come la paura, anche il rimpianto non era un sentimento che le apparteneva. Non ha avuto figli perché né lei né Aldo la sentivano come una cosa propria, ha sempre preferito gli animali ai bambini e l’ha sempre dichiarato senza sentirsi in colpa perché il senso di colpa, diceva, lo creano gli altri. Bisogna essere contenti di ciò che si è e ciò che si ha, anche a costo di battagliare.

Era riservata e all’apparenza scorbutica non per timidezza ma perché poco interessata alle persone, diceva che solo Aldo, che era la sua interfaccia amichevole, le aveva permesso di non essere una solitaria.

Per Margherita Hack fare scienza voleva dire lavorare in modo serio ed onesto, portando un pezzo di sé e della propria conoscenza “cercando la verità e dicendo la verità” e per questo la conquista di cui andava più fiera è stata riuscire a trasformare un osservatorio quasi inesistente in un punto di riferimento internazionale che accoglieva tanti ricercatori da tutto il mondo.

Oltre tutto questo, Hack è stata una professoressa sempre rispettosa e accogliente verso i suoi studenti, con cui intratteneva rapporti amichevoli anche fuori dalle lezioni. Sempre disponibile a interviste giornalistiche e a partecipare a conferenze, non negava a nessuno fotografie, autografi o qualche parola perché era convinta dell’importanza della divulgazione e che tutti potessero appassionarsi alla scienza se raccontata in modo semplice.

Era convinta che spesso la gente non avesse ben chiaro il confine tra scienza e fantascienza, per questo una buona divulgazione scientifica avrebbe potuto insegnare ad osservare il mondo con occhi diversi e più curiosi e a far comprendere che la natura si svela ai nostri occhi come un libro aperto il cui linguaggio va compreso utilizzando la matematica e la fisica.

Sulla parità di genere non fu mai una femminista dichiarata perché esserlo le sembrava una debolezza, ma ha sempre sostenuto le pari opportunità e si rallegrava che i tempi fossero cambiati.

Non aveva mai avuto paura di nulla, nemmeno della morte, forse solo di soffrire e a volte negli ultimi anni della sua vita raccontava che a volte la notte la prendeva l’angoscia di non riuscire a fare tutto quello che ancora voleva fare nel tempo che le rimaneva.

Contraria a tutto ciò che aveva a che fare col destino e le credenze, si arrabbiava moltissimo quando associavano la figura dell’astronomo a quella dell’astrologo. In un’intervista aveva dichiarato che non si sarebbe mai fatta fare un oroscopo e che ne aveva ritrovato uno di quando era nata conservato dai suoi genitori che l’aveva prevista come una persona di grandi doti artistiche e volubile esattamente il suo opposto.

Amava la bicicletta con cui viaggiava spesso e soprattutto amava correre, ricordava le corse in bici a 18 anni da Pratolino sopra Fiesole a Firenze, sapeva che erano 18 km e così voleva farli in 18 minuti così sapeva di andare a 60 km/h. Anche in età adulta continuava ad utilizzare quel mezzo di trasporto e amava le discese da Basovizza a Trieste città; spesso girava con il marito su un’unica bici, uno seduto sul sellino, tenendo il manubrio e l’altro, pedalando: era il loro tandem.

Le mitiche discese da Basovizza a Trieste (foto di Silvia Gambarini)

E proprio in tandem andarono tutta la vita conciliando idee, passioni e atteggiamenti differenti che, anziché contribuire ad allontanarli, li avevano uniti a tal punto da far ammettere a Margherita che, una Margherita Hack senza Aldo De Rosa forse non sarebbe mai esistita, almeno non così come la conoscevano tutti. Tra loro c’è sempre stata una grande complicità che gli ha permesso di ridere e scherzare, ma anche di litigare molto e, nel loro gioco delle parti, a lei toccava sempre quello della brontolona.

Margherita Hack con il marito

Esuberante e apparentemente instancabile, Margherita aveva sempre dovuto molto al suo compagno, non soltanto per il fatto che l’aveva seguita in giro per il mondo, mentre passava da un telescopio all’altro, senza stancarsi mai, ma per la tranquilla determinazione con cui l’aveva sostenuta e spinta in imprese che, un tempo, non si sarebbe sognata mai di potere o volere intraprendere.

E proprio con un’immagine di Margherita Hack che sfreccia in bicicletta insieme al marito per la piazza principale di Trieste, città che ha fatto conoscere al mondo intero, parlandogli delle sue amate stelle, ci congediamo da lei.

BIBLIOGRAFIA

Margherita Hack e Federico Taddia, Nove vite come i gatti. I miei primi novant’anni laici e ribelli, Rizzoli 2013.

Margherita Hack e Marco Morelli, Siamo fatti di stelle, Einaudi 2013.

https://youtu.be/FnNRcmpcHqc?si=HopzxDQiRhHKr6Jd

https://youtu.be/k5SQ6ASv0QE?si=dxCx0nJHycGTEoiH

PRISMA: pubblicazione mensile registrata presso il Tribunale di Milano (N. 235 del 19.09.2018).

Tutti i diritti di proprietà artistica e letteraria sono riservati.

L’editore è a disposizione di eventuali detentori di diritti che non sia stato possibile rintracciare.

Mateinitaly srl – p.iva 09164520968 – Corso Vercelli 27 – 20144 Milano (MI).

4 risposte

Devo dire che ogni articolo scritto dalla dottoressa Gambarini mi consente di scoprire la straordinaria personalità di queste donne scienziate. In particolare, ho apprezzato le caratteristiche che contraddistinguono Margherita Hack. La sua autenticità e la capacità di essere se stessa senza temere le diversità.

L’attitudine a svolgere il proprio lavoro con onestà e serietà, e non di meno la capacità di gestione del senso di colpa, che spesso noi donne ci troviamo ad affrontare.

La sua interpretazione consente di valutare determinate situazioni, da un’altra prospettiva.

Ringrazio la dottoressa Gambarini per averci fatto conoscere anche questa donna eccezionale, che ha lasciato un’impronta nella storia in campo scientifico, ma che è, certamente anche un grande esempio di vita per la crescita umana di ogni individuo.

Lorena PIcenni

Splendido ritratto di un’icona dell’astrofisica, emblema di “donna” scienziata.

Grazie Silvia.

Un grande ringraziamento alla dott.ssa Silvia Gambarini per avere selezionato, tra le numerose donne scienziato, quella che più ha contribuito alla divulgazione dell’astronomia e che ha raggiunto traguardi impensabili in un campo dominato quasi esclusivamente dagli uomini.

Da via delle Cento Stelle all’Osservatorio Astronomico di Trieste, incoraggiando giovani donne ad intraprendere studi scientifici, Margherita Hack e’ stata e sempre sarà l’indimenticabile “Donna delle Stelle”!

Vite da scienziate sta diventando un ottimo elemento di riflessione e conoscenza delle grandi realtà femminili che tanto hanno dato e danno con insegnamenti che vanno oltre la materia di competenza. Un grazie alla dottoressa Silvia Gambarini che promuove queste letture e a Prisma che porta avanti questi articoli. Al prossimo.