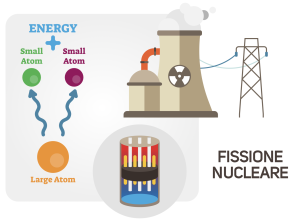

Secondo la World Meteorological Organization, il 2024 è stato l’anno più caldo della storia dal 1880, da quando, cioè, abbiamo dati sufficientemente attendibili per valutare la temperatura media della Terra. Anche riuscendo ad annullare l’influenza antropica dell’effetto serra (cosa assai difficile), sarebbe ormai impossibile azzerare l’effetto innescato e la sola lotta al riscaldamento climatico non basterà per limitare i danni. Dal secondo dopoguerra, la richiesta di energia mondiale è continuata ad aumentare esponenzialmente. Secondo lo Statistical Review of World Energy 2023 redatto dall’Energy Institute, se nel 1950 il consumo energetico mondiale era pari a 28.564 TWh, nel 2022 è stato di 178.889 TWh e la crescita appare incontrovertibile. L’IPCC (l’organismo scientifico intergovernativo sul cambiamento climatico) ha indicato alcuni scenari che potrebbero rallentare il riscaldamento globale. In tutti viene indicato che un ruolo determinante nella produzione di energia primaria dovrà essere coperto dalle fonti energetiche non fossili, includendo tra queste il nucleare. Già, ma quale nucleare? Attualmente abbiamo un solo tipo di energia prodotta dal nucleo dell’atomo: quella da fissione. Circa il 10% dell’energia prodotta nel mondo proviene da 437 reattori a fissione nucleare, mentre altri 61 sono in costruzione e altri 110 sono già stati programmati. Questi dati dimostrano che l’energia nucleare sta riacquistando un peso non indifferente nell’economia energetica mondiale dopo che gli incidenti di Chernobyl nel 1986 e di Fukushima nel 2011 avevano messo in forse il futuro di questa fonte energetica. L’Unione Europea e altre grandi economie come la Cina, l’India e la Russia hanno sdoganato il nucleare inserendolo a pieno titolo tra le forme meno inquinanti e meno impattanti a livello ambientale. A parità di energia prodotta per unità di massa, l’emissione di gas serra su tutto il ciclo di vita del nucleare è pari, se non addirittura inferiore, a quella di altre fonti rinnovabili come eolico, solare e idroelettrico. Inoltre, cosa importantissima per Paesi a grande densità abitativa, il consumo di suolo a parità di energia sviluppata è decisamente inferiore rispetto ad ogni altra forma energetica rinnovabile. E, cosa che sorprenderà molti, il nucleare risulta essere la sorgente energetica più sicura, paragonabile al solare e all’eolico.

OBIETTIVO FUSIONE

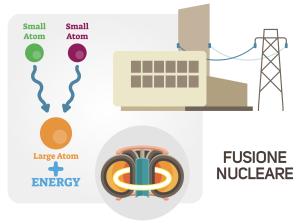

I reattori oggi in funzione sono più facilmente gestibili e meno complicati nella progettazione e nel funzionamento. I nuovi reattori modulari SMRs hanno una flessibilità, una miniaturizzazione e, soprattutto, tempi di realizzo e installazione così brevi che potrebbero dare risposta a due delle domande più frequenti sollevate dai molti scettici e dalle associazioni ambientaliste: la necessità di intervenire con soluzioni immediate nella sostituzione dei combustibili fossili risolvendo al tempo stesso il problema delle scorie. A detta di tutti gli scienziati, il nucleare a fissione, con le sue problematicità legate soprattutto alle scorie radioattive, potrebbe rappresentare una valida alternativa verso la transizione a uno sviluppo successivo: la fusione nucleare. Questa potrebbe risolvere gran parte dei problemi energetici del pianeta in quanto, a parità di massa, la quantità di energia sprigionata dalla fusione di due nuclei isotopi dell’idrogeno (deuterio e trizio) sarebbe maggiore di circa dieci volte rispetto a quella prodotta dalla fissione. La tecnologia ha, però, dei grandi ostacoli tecnici da superare che la rendono ancora lontana dal poter essere utilizzata quotidianamente. In primo luogo, mentre la fissione deve vincere l’interazione forte che tiene unite le particelle che compongono il nucleo di un atomo massiccio come l’uranio, la fusione deve vincere una forza di repulsione ben più intensa (chiamata forza di Coulomb) tra le particelle che compongono i nuclei di atomi leggeri, come trizio e deuterio. In pratica, si tratta di ripetere la stessa reazione che avviene nelle stelle con la sola grande differenza che in queste la forza di repulsione dei protoni è vinta grazie alla combinazione di una grande massa, che genera una forza gravitazionale immensa, e della temperatura. Nel Sole la forza gravitazionale genera pressioni pari a 260 miliardi di volte quella terrestre e la fusione può avvenire a temperature relativamente basse, a circa 15 milioni di gradi centigradi. Nei laboratori terrestri, non potendo contare su tali pressioni, bisogna agire solamente sulla temperatura che, per far sì che due nuclei di trizio e deuterio si uniscano, deve raggiungere i 150 milioni di gradi. È chiara, dunque, la difficoltà che comporta la fusione: sebbene questa sia già una realtà da moltissimi anni nei laboratori, raggiungere lo stato di plasma (lo stato della materia in cui elettroni, protoni e neutroni sono liberi di muoversi indipendentemente tra loro), mantenerlo controllato e stabile, trovare materiali adatti a sostenere temperature elevatissime e, soprattutto, raggiungere il punto in cui l’energia emessa dalla fusione superi quella che abbiamo speso per realizzare la fusione sono le sfide più ardue da vincere. Tra i tanti esperimenti in atto, quello più promettente sembra essere la fusione a confinamento magnetico. Per sostenere la costosa ricerca, Unione Europea e altri sei Stati (Cina, India, Federazione Russa, Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud) si sono uniti per creare ITER, acronimo di International Thermonuclear Experimental Reactor, un ambizioso progetto in fase di costruzione in Francia che dal 2025 dovrebbe avviare il primo plasma. Scopo di ITER sarà quello di testare i materiali e i macchinari che, a partire dal 2035, andranno a sviluppare la seconda fase del programma, il reattore DEMO che, a differenza di ITER, non sarà più solo un esperimento scientifico, ma una vera e propria centrale di produzione elettrica da fusione, anche se non commercializzata. L’energia da fusione non potrà, quindi, essere disponibile per usi civili se non dopo la metà del secolo. Nel frattempo, dovremo affidarci a un mix energetico che comprenda rinnovabili (solare, idroelettrico, eolico ecc.), nucleare da fissione e, seppure in misura sempre minore, fonti fossili. Del resto, la stessa indicazione è arrivata dalla COP 28.

PRISMA: pubblicazione mensile registrata presso il Tribunale di Milano (N. 235 del 19.09.2018).

Tutti i diritti di proprietà artistica e letteraria sono riservati.

L’editore è a disposizione di eventuali detentori di diritti che non sia stato possibile rintracciare.

Mateinitaly srl – p.iva 09164520968 – Corso Vercelli 27 – 20144 Milano (MI).