Dal novembre del 2022, Francesco Billari è il rettore della Bocconi. Come tutti gli studiosi chiamati ad altri incarichi o a ricoprire posti di responsabilità istituzionale, la sua è una battaglia quotidiana per trovare qualche ora in cui poter continuare le ricerche. Nel suo caso, studi e ricerche di demografia cui ha dedicato il volume Domani è oggi che ha fatto un certo rumore per l’immagine che presenta della demografia e la posizione presa, per esempio, a proposito dei migranti. È vero che si tratta di tesi argomentate scientificamente, ma l’autore è pur sempre il rettore della Bocconi. Lui si schermisce: “Non mi pare di aver scritto niente di così strano o pericoloso. Si potrebbe dire che ho ripreso le parole di Angela Merkel. E sto parlando della CDU tedesca!”. Ho incontrato Francesco Billari alla vigilia del viaggio che l’avrebbe portato a Riyad, a Dubai (dove quella dei “bocconiani” è ormai una presenza professionale consistente) e a Mumbai, dove la Bocconi ha sviluppato una scuola di management che offre programmi di formazione post-laurea. La dimensione internazionale della Bocconi è da tempo una realtà. A Milano il 25% dei suoi studenti proviene dall’estero, una percentuale “stratosferica” per le università italiane. L’anno prossimo, in collaborazione con una delle grandi écoles francesi, l’École des hautes études commerciales de Paris, partirà un corso di laurea interdisciplinare in Data, society and organisations che vedrà gli studenti seguire le lezioni per tre trimestri a Milano e tre trimestri a Parigi.

Il tuo libro parte con la denuncia del forte calo delle nascite che si registra in Italia.

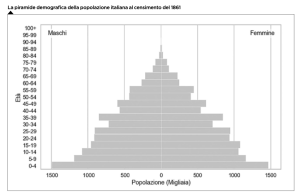

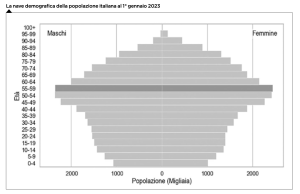

Il basso numero di nascite oggi in Italia è dovuto a due fattori concomitanti, che sono quelli che fanno parlare di “eccezionalismo demografico italiano” e che fanno assomigliare sempre più a una nave la piramide che rappresenta la popolazione. Vi sono meno giovani e potenziali genitori rispetto al passato e le coppie hanno un numero medio di figli particolarmente basso. Da più di un ventennio siamo sotto a 1,3 come numero medio di figli per coppia, molto vicini a quella soglia di 1 che significa dimezzamento delle dimensioni delle generazioni nel passaggio da una all’altra. Nell’anno di picco del baby boom, il 1964, nascevano più di un milione di bambini. Oggi siamo sotto i 400 mila.

Tu scrivi che bisogna ripopolare la nave demografica italiana. Ma perché dovremmo preoccuparci così tanto per il calo delle nascite e l’invecchiamento?

Nel tempo, un certo cambiamento nella composizione della popolazione per fasce d’età è un fatto normale. In certi periodi il tasso di natalità aumenta, in altri diminuisce. Quello che è preoccupante in Italia è la rapidità, la verticalità direi, del cambiamento. Oltretutto, concentrato in alcune aree. È un cambiamento la cui velocità coglie impreparata l’organizzazione sociale. Pensa, come semplice esempio, agli asili nido. Tu progetti, finanzi, costruisci, attrezzi tutta una serie di strutture per l’infanzia e nel frattempo, ora che queste strutture sono pronte, ti trovi di fronte a una popolazione di anziani che degli asili nido non sa cosa farsene e ha invece bisogno di case di riposo, di assistenza sanitaria ecc. È questo lo squilibrio alla base del grido d’allarme dei demografi.

Dalla tua risposta emerge una figura di demografo che non è più un tecnico, un “ragioniere sociale” che si limita a fare censimenti e a contare nascite e morti…

Per la demografia si è ripetuta una dinamica già osservata in altre scienze, credo anche in matematica. Molte barriere disciplinari sono cadute o comunque sono state indebolite. Nel mio caso ai confini tra demografia, sociologia ed economia. I censimenti e le analisi dei dati raccolti sono sempre alla base del lavoro del demografo che però oggi va visto in una prospettiva più generale: è uno scienziato sociale quantitativo, particolarmente attento a studiare la popolazione nei suoi passaggi di stato (da bambino a studente, da studente ad attore del mercato del lavoro ecc.). Queste sono le lenti della demografia, di cui parla il sottotitolo del mio libro. Prima della transizione demografica – il passaggio da un mondo povero con alti tassi di mortalità e natalità a un mondo più ricco con bassi tassi di mortalità e natalità – non aveva senso pianificare il futuro. Oggi ce l’ha. Il domani della società è l’oggi della demografia.

Da demografo, da scienziato sociale quantitativo che non si occupa più solo di censimenti e allarga la propria attenzione al benessere delle persone e delle famiglie, osservi che la società italiana ha bisogno di urgenti interventi di cambiamento strutturale, in almeno tre ambiti. E il primo è la scuola.

Dobbiamo avere il coraggio di cambiare. Possiamo farlo: siamo il paese di don Milani e di Maria Montessori! Occorre ripartire dalla scuola primaria, il punto di forza del sistema, e dalla secondaria di primo grado, mirando ad alzare il livello degli apprendimenti di chi proviene da situazioni meno avvantaggiate o è cresciuto nel posto sbagliato. Allunghiamo i tempi di queste scuole, sia durante il giorno sia accorciando le vacanze estive. Sono le più lunghe dell’Unione europea e aprono divari sociali enormi e non consentono di recuperare gli svantaggi accumulati. Per la scuola superiore, valutiamo la creazione di un indirizzo unico con materie comuni obbligatorie fino al diploma e altre materie opzionali a partire per esempio dai 16 anni. Spostare in avanti l’età in cui si debbono prendere le decisioni migliora l’esito del percorso scolastico e responsabilizza chi ha il compito di portare la grandissima parte degli studenti a livelli soddisfacenti. Un livello medio-alto degli apprendimenti deve essere un obiettivo primario. Per raggiungerlo è fondamentale fornire un supporto speciale a quelli che saranno i nuovi italiani e agli altri studenti che partono disuguali, facendo attenzione a coloro che hanno la sfortuna di crescere in aree svantaggiate.

A questo punto, il cambiamento non può non coinvolgere l’università (che poi è il secondo cambiamento strutturale che invochi).

I problemi sono davanti agli occhi di tutti. In Italia, poco meno del 90% di studentesse e studenti arriva a conseguire il diploma di scuola superiore ma non tutti si iscrivono all’università. Lo fa poco meno del 60% dei diplomati. Alcuni di loro, e non pochi, abbandonano poi gli studi: il 29% degli studenti e il 21% delle studentesse. La conclusione è che si laurea meno del 30% dei giovani con un’età tra i 25 e i 34 anni, con una quota che, nei confronti con gli altri Paesi dell’Ocse, ci colloca sotto la Colombia e la Costa Rica. La Corea del Sud, ad esempio, avrà di fronte un futuro demografico non dissimile dall’Italia ma lo affronterà con una popolazione dotata di capitale umano altamente qualificato. Noi abbiamo circa un quarto delle ragazze e più di un quinto dei ragazzi tra i 15 e i 29 anni che sono Neet, non studiano e non lavorano.

Soluzioni?

Ci sono due alternative. La prima è quella familista: l’università va a casa dello studente che rimane a vivere nella famiglia di origine. L’Italia ha essenzialmente adottato questa strategia, anche se il familismo si sta rinnovando e diventando digitale. È la ricetta che propongono gli atenei telematici, favoriti dall’ossessione per il valore legale dei titoli di studio che rende formalmente validi diplomi che rappresentano livelli di competenze e di apprendimenti completamente diversi. A mio avviso, la strategia familista non funziona. I dati che ho ricordato stanno lì a dimostrarlo. Occorre pensare a un sistema che si ponga l’obiettivo esplicito di promuovere i campus. In altri termini, non devono essere le università ad avvicinarsi alle camerette degli studenti, che non sono mai i luoghi ideali per l’apprendimento universitario anche quando si ha il privilegio di non doverle condividere, ma devono essere gli studenti a entrare a far parte pienamente, e per un periodo decisivo della propria vita, di una comunità di apprendimento lasciando la casa della famiglia di origine. Il futuro non sono le camerette nella casa di famiglia ma un campus dove la didattica è interattiva, con laboratori e lavori di gruppo, dove gli studenti partecipano ad associazioni di vario tipo, svolgono attività sportive, espressive e culturali costruendo reti di relazioni forti che rimarranno per tutta la vita.

Per la demografia, la sfida principale dell’oggi rimane comunque quella sulle migrazioni (che poi è il terzo degli ambiti che tu proponi di riformare radicalmente).

Non vi sono altre opzioni demografiche, se vogliamo rispondere al calo delle nascite: abbiamo bisogno di più immigrati. Storicamente, siamo stati una nazione di emigrazione e per questo oggi circa 60 milioni di persone nel mondo hanno origine italiana. Adesso dobbiamo riconoscere che l’Italia è un Paese di immigrazione. Lo è diventato grazie alla posizione geografica, al proprio successo e alla situazione demografica mondiale. Dobbiamo sfruttare questa opportunità.

Come?

La riforma dell’immigrazione deve superare la legislazione attuale, basata essenzialmente sulla regolarizzazione di chi è già sul territorio e su decreti flussi sottodimensionati. Dobbiamo aprire con realismo canali di ingresso regolari per studenti, lavoratori e famiglie richiedendo a chi entra obiettivi di integrazione e di permanenza di lungo periodo in Italia. Non possiamo permetterci di vedere i rifugiati come la punta dell’iceberg di una fastidiosa emergenza da allontanare il prima possibile. Bisogna semplificare e incoraggiare l’accesso alla cittadinanza italiana. Altri Paesi europei, Germania e Francia in testa, ce lo possono insegnare: i bambini che nascono in un determinato Paese non è che devono “meritarsi” la cittadinanza. L’integrazione di chi è già qui, dei nuovi migranti come delle seconde generazioni, deve poi diventare una priorità in particolare insegnando la lingua italiana. Occorre portare tutti i giovani stranieri in Italia a un livello soddisfacente di conoscenza della nostra lingua varando un programma importante che coinvolga attori pubblici, privati e del terzo settore. Creando offerte specifiche per questi giovani, di cui abbiamo un estremo bisogno.

PRISMA: pubblicazione mensile registrata presso il Tribunale di Milano (N. 235 del 19.09.2018).

Tutti i diritti di proprietà artistica e letteraria sono riservati.

L’editore è a disposizione di eventuali detentori di diritti che non sia stato possibile rintracciare.

Mateinitaly srl – p.iva 09164520968 – Corso Vercelli 27 – 20144 Milano (MI).